2025年1月1日,新年伊始,77岁的夏先生(化名)因重症肺炎合并呼吸衰竭被紧急转入我院重症医学科(ICU)。这场突如其来的疾病让他的生命一度悬于一线,而随后的救治过程更是一场与死神的拉锯战。在医护团队近一个月的全力救治和不懈努力下,夏先生最终成功脱离呼吸机,从卧床不起到下床进行功能锻炼,并于近日康复出院。家属含泪送上锦旗,感叹“是医生护士的坚持,给了我们第二次团圆的机会”。

生死一线:反复脱机失败,救治陷入僵局

入院时,夏先生已出现严重低氧血症,双肺大面积感染,自主呼吸微弱,随即被插管并接入有创呼吸机辅助通气。然而,病情进展迅猛,尽管抗感染治疗持续升级,他的肺部功能却迟迟未见明显改善。更棘手的是,在后续的脱机训练中,夏先生多次尝试脱离呼吸机均以失败告终——血氧饱和度骤降、呼吸频率紊乱,不得不重新使用呼吸机。主治医生魏皓玮回忆:“患者肺部实变严重,气道分泌物多,脱机窗口期极短,每一次失败都让团队倍感压力。”

多学科攻坚:个体化方案破局

面对困境,医院迅速组织呼吸与危重症医学科、感染科、康复科等多学科会诊,调整治疗方案:一方面通过纤维支气管镜精准清理气道,结合大侧卧位通气改善氧合;另一方面引入早期康复理念,在患者镇静镇痛期间即开始四肢被动活动,预防肌肉萎缩。护理团队更是24小时轮班监测,细致调整呼吸机参数,并利用脱机筛查量表动态评估患者状态。

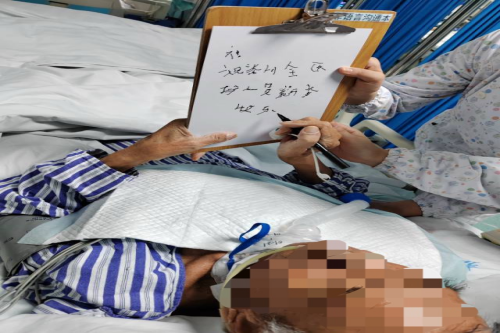

“我们制定了‘阶梯式脱机’策略,从每天短暂试脱机逐渐延长至数小时,每天记录脱机时长,同时加强营养支持和心理疏导。” 重症二区护士长钱蓉提到,医护人员每天在病床旁鼓励夏先生,用写字板与他沟通,帮助他建立信心,脱机间歇,患者在写字板上写下对医护人员的祝福。

奇迹时刻:从呼吸自由到下床活动

转机出现在入院的第21天。经过前期充分准备,夏先生再次尝试脱机,这一次,他的血氧指标始终稳定在95%以上,自主呼吸节奏平稳。当呼吸机管路被撤下的那一刻,病房里响起掌声。在治疗过程中,康复团队全程介入,通过肢体功能主被动训练,如床上脚踏车等方式,帮助他逐步恢复肌力,通过呼吸功能锻炼,如吹气球、指导腹式呼吸等,帮助他改善呼吸功能。顺利脱机后,医护人员每天协助患者下床活动,从床边功能锻炼到能在病区走道内锻炼,患者每天都在进步。

2月13日,夏先生终于顺利康复出院。家属将一面写有“重患重生福音,医德医术双馨”的锦旗送到医护手中,哽咽道:“看着他从昏迷到清醒,从靠机器呼吸到笑着和我们说话,就像一场重生。”

背后的启示:重症肺炎救治的“时间窗”与“人文光”

这场生命救援的背后,是医疗技术与人文关怀的双重奏。重症医学科副主任马才林坦言,重症肺炎患者的脱机成功率与早期干预和个体化策略密切相关,而患者意志和家庭支持同样关键。“每一个‘不可能’的突破,都是医患携手的结果。” 如今,夏先生的案例成为我院ICU的经典教学案例,诠释着现代危重症医学中技术、协作与温度的力量。